年少轻狂时迷恋过郭敬明开创的“最小说”系列。

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

旗下的作家像落落、笛安、安东尼、七堇年他们的作品都有读过。

不惭愧地说,初中那会确实把大堆零花钱都花在了各种青春文学上。

上课时胆敢压在教材下偷偷翻阅。

一本少女读物可以在全班范围内传看翻烂最后都不知道跑哪去了。

后来也忘记了是什么时候开始渐渐淡了下来,甚至对此嗤之以鼻。

而这次听说笛安的成名作龙城三部曲 (《西决》《东霓》《南音》) 要改成电视剧时的第一反应倒是感慨。

跨媒介改编已经见怪不怪。

只是十年前打着手电筒躲在被窝里看的时候,从未想过有朝一日这家人的生活也会被搬上荧幕。

不由地感慨时光荏苒。

坦白讲这几部连载不算什么业内翘楚,连笛安本人后来也承认过自己年轻时文笔较为稚嫩。

但因为书里背靠着的厚重时代背景,始终让我以及绝大多数喜爱它的读者坚定地认为它不是一部单纯的夹杂着家庭伦理题材的青春疼痛文学。 (也的确算是最氏文化那批中较为拔尖的)

看到电视剧选角虽忧心忡忡,却还是没忍住打开瞧瞧。

老实说,能看下去。

但韵味却截然不同。

虽看不惯马伊琍铁一般的假刘海,可最大问题不在于演员身上。

而是此《龙城》,非彼龙城。

这里的龙城与那句家喻户晓的“但使龙城飞将在”无关。

而是原著小说的发生地,一个虚构的北方重工业城市。

虽说是杜撰,但整个故事的基础依托于山西省省会太原市是千真万确。

太原古称晋阳,兴起于春秋,九朝古都,龙潜之地。

国内其它以龙城为别称的地方很多,如江苏常州、甘肃天水等。

但因作者笛安就是山西太原人,以及书中大量以其在太原的生活经验为故事背景的细致描写,所以不少读者都认同龙城太原是这里不容置疑的原型城市。

《龙城三部曲》的开头

可没想到影视化之后,剧方竟然改了城市选址将重庆作为主要取景地。

小说里苍凉衰败充满工业气息的北方小城,就这么变成了南方地区的热闹都市。

完全不对味。

既然电视剧还要照搬名为《龙城》,那又为何挑中“山城”拍呢。

只剩下诡异的违和感。

我印象里的「龙城」一直都是个专属于北方的重工业城市。

依旧是冬冷夏热,可寒风格外凛冽。

城市的氛围感适合用萧瑟二字形容。

煤炭是那里的支柱产业,但乏善可陈。

灰色的钢厂们层层林立,伴随着数不尽的烟囱与吹不散的雾霾。

可即使牺牲了新鲜的空气质量为全国输送着它的煤矿资源,却注定是个被遗忘的省城。

新世纪初的它是清冷、空廖、苍茫乃至破败的。

生活在这里的人们一眼就能看到头。

佯装着平静,内心里却是压抑着千万匹马在奔腾的歇斯底里。

百无聊赖的日子里起不了什么波澜,于是总习惯性地把自己的不幸发泄到身边人身上。

哪怕在亲人之间也会不假思索地互相猜疑彼此伤害。

可血缘的联系又无法割断他们的羁绊。

郑家人就是这样的各怀心事又被迫相依。

而国有体制改革后,这座曾“鞠躬尽瘁”的城市由于在祖国广袤大地上逐渐发展缓慢,致使有太多年轻人选择出走在外谋求发展,也包括作者本人。

因为在龙城里,沉闷地照不进未来。

所以在充斥着谩骂与暴力的家庭环境下成长的东霓才会竭尽全力地跑去北京跑去大洋彼岸,渴望去外面的世界冒险。

不知方向,只是为走出太原走了太远。

可即使不想回,却始终逃不掉。

东霓迈出了步伐轻巧地离开故土,但终究还会因割舍不下亲情的羁绊被沉重的乡愁召唤回来。

这相爱相杀的一家人、这个撕逼抓马的狗血故事只有在落寞阴沉的北方工业城市才成立。

因此看书的时候我想象中的龙城总是灰蒙蒙的。

类似于近些年东北影视中的荒凉景观,很难幻想出现什么春暖花开鸟语花香的醉人风景。

如若不在太原,那最起码也应该是个不大起眼的北方小城。

可惜了,剧组 随大流 选择了当下影视剧取景的热门城市。

没有说重庆不好的意思,正是因为它太好太适宜人居住了。

在川渝这块土地上,很难令人感到匮乏和萧条。

毕竟有山有水有人情味,又何必去逃离去流浪呢。

坐落在四川盆地上的重庆虽迷雾重重,却不是原著里因重工业污染导致的黄沙漫天风尘扑面,更与北方春天频发的沙尘暴无关。

巴山蜀水,钟灵毓秀。

这里是黏稠火热、阴雨连绵的,冬天绝少会飘雪。

作为西南地区经济发达的一线城市,它有着一派天然的热气腾腾的兴旺感。

况且这里也太挤了,太鲜活繁茂了,太有生活气息了,也太有人间烟火味了。

你很难联想代入书里的郑家人怎么会在这样一个山清水秀的地方不好好过日子互相折磨。

剧组虽然也用了很多老街景试图营造复古风年代感,却依旧遮挡不住这座城市的繁华。

这不是换个暖色调滤镜打光就行得通的。

因为它的热烈,与龙城骨子里的冷峻八竿子打不着。

剧中也确实处处有意制造太原的痕迹。

像钢厂、汾酒、丸子汤等等都是属于晋城的独有标签。

这也正是这部剧令人一头雾水之处。

不在太原拍,却处处是太原。

可好不容易稍微有点代入感,镜头一转——千厮门大桥,再转又是长江索道...

连李子坝穿楼轻轨都被毫不吝惜地当作十几次的转场,反倒更让人怀疑是重庆城市宣传片。

尽管两者都有钢铁基因,也都历经时代变迁。

但文化底子与城市气质实在是差很多。

北方的灰和南方的灰区别还是很大的。

这力使了,可惜就是没使对劲。

小说里花了那么大篇幅所构建的城市所渲染的环境,背景一改只顾着闷头照着情节拍,基调就全变味了。

因为城市眼见有限,才会惊艳于钢铁炼成的铁树银花

人物的疯狂出逃行为由此就立不住,白白浪费了演员的演绎。

情感到不了位,同时也削弱了书里那种很戏剧三观破裂的情节所带来的冲击感。

影像可以被调试得高清透明,但故事的底色不能瞎改。

切换了背景设定后,就是活该犹如漂泊不定的 无根之萍 。

如果说仍在一个略显荒凉阴沉的北方工业城市,还是会更有张力的。

另一方面,让北方小城的角色在南方都市操着上海腔的普通话,也是非常突兀。

没有地道口音的国产剧就没有灵魂。

更发让人处处找茬。 (马伊琍的演技是可以暂且忽略她的扮相,但是她时不时控制不住自己冒几句嗲嗲的上海话仿佛就回到了《爱情神话》)

戏里还有些让人无法忽视的漏洞。

国内还有哪个城市六七月份还冷到穿羽绒服呢,怎么南音高考完了剧里人还在穿羽绒服呢。

西决成天骑车的设定,是忘了这剧好歹是在崎岖不平的山城拍的了吧。 (重庆本地人基本不骑车出行,路上也没什么共享单车)

这已经不仅是不考究原著,而是作为现实题材作品不尊重生活细节的问题了。

而关于《龙城》不老老实实在真龙城拍而遭受到的口诛笔伐也引发出了我们的另一个探究:

小说影视化,可以改城市设定吗?

不由想起年初那部两级分化格外严重的剧版《平原上的摩西》,我个人很喜欢。

原著作者即东北文艺复兴三杰之一的双雪涛作为当代颇受欢迎的年轻作家,《平原上的摩西》是他的重要代表作, 具有一定的受众基础 。

坦白讲,绝大部分观众是奔着电视剧能否拍出书里时代洪流下东北小人物的命运浮沉才打开的。 (主创人员并非流量商业号召力一般,当时没什么宣传草草放出,放在迷雾剧场纯粹是个噱头)

东北二字,某种程度上是剧版《平原上的摩西》的最大看点。 (况且电影版还一直被压目前没有被盘活的水花)

结果不曾料到,张大磊导演大胆地舍弃了本剧的最大看点。

他把故事背景,从双雪涛的家乡辽宁沈阳移到了自己的家乡内蒙古呼伦贝尔拍摄,注入了他所熟悉的个体成长经验。

对于那块黑土地的消失我起初是抱憾的。

可渐渐地却在那些陌生的怀旧影像以及其所营造的氛围中找到了看书时如出一辙的观感。

无尽的静止长镜头是相当反常规反主流,确实很考验人的耐心与注意力。

但耐下心看下去,反倒能真切地感触到 平静中所渗透的嘶吼与挣扎 。

我想这是因为内蒙与东北地理位置上是相近的,由此在文化方面二者也有着不可分割的关系。

更关键的在于小说《平原上的摩西》之所以广为流传,也并 不止于东北语境 。

时代背景才是真正的主角。

双雪涛身为后辈回望的不只是工人群体被抛掷的失落无助,还有关于社会转型的隐秘阵痛。

种种往事发生在九十年代神州大地的每一处角落。

不能只有东北还被记得还被记录着。

夜幕覆盖的也不只是华北平原。

这是跨越地区跨越山脉河流所共通的。

因此原著所诉诸传达的母题在这里不会因为改了城市设定而失色。

何况东北和内蒙的气质也不像太原和重庆有那么大的反差。

但坦白讲,一方水土养一方人。

各个城市还是有着各个城市所特别的城市记忆。

失之毫厘,差之千里。

至少你要改城市设定,就得考虑参照《平原上的摩西》这样的“表里如一”,而不是《龙城》那样又要重庆地标又不想割舍太原气质结果搞得四不像。

像之前看到《他是谁》的编剧说这部剧是他们写给南京这座城市的一封情书也是云里雾里,还说主角卫国平的性格代指“南京大萝卜” (意为耿直实在) 。

的确能觉察到剧里的一些南京元素。

案件原型明显是南大碎尸案,其中也出现了不少南京的谐音地名 (如宁江,南京旧称江宁) ,还有柴火馄饨老卤面这些饮食特色。

而《他是谁》的取景地最终转到了外省湖南。

这可能是刑侦剧安全起见避嫌的缘故。

但其中一些案发时间,像三月底还大雪纷飞未免这就有些不尊重城市属性了吧。

南京虽然天气变化多端但处在不南不北的地带这时候下雪还真挺难的。

都是现代剧,那就切忌勿强行以城市标签宣传却经不起细琢。

与之相比,前不久去了云南,能充分理解《去有风的地方》为何在《心花路放》之后能带动大理旅游业再次爆红。 (当然本来这么多年都是热门出游城市)

虽然没看过剧,但知道它主打治愈温情向。

诗和远方,格外让人想一探究竟。

尤其在年初大家刚阳康之际特别需要些精神抚慰。

而这部剧和大理这座城市的气质至少是契合的。

并且它也拍出来了一种理想化的世外桃源般的生活。

眼下,文旅结合是大势所趋。

影视剧潜移默化间也肩负着推广城市文化的重任。

五一档就有部很明确的城市电影直接以长沙这座城市为卖点宣传,不过目前还不知道成相如何。

老实说很难有电影和电视剧不是和城市相关的。

而作为载体的影像所承载的可不仅是城市的名字和城市的景观这些外在形式。

城市的内里,城市的文化,城市的社会变迁方方面面都应涵盖进去加以融合。

好作品,都是和取景城市的既有气质相吻合的。

最后,愿重庆不再被标签为网红城市被单一化的塑造,不再被集体性地视作悬疑类型中的奇观。 (光今年就有三部剧《回来的女儿》《尘封十三载》《龙城》还有电影《忠犬八公》都是在重庆拍的)

愿内地影视多多发掘城市形象多样性,

愿各位制作人可以探索更多大银幕和小荧幕冷门城市的无限可能性。

总不能全中国只有贾樟柯拍山西吧。

-END-

广东省新一轮送教支教活动在西藏林芝市第三幼儿园举行

广东省新一轮送教支教活动在西藏林芝市第三幼儿园举行

广东医谷:2022年“创客广东”生物医药专题赛圆满落幕

广东医谷:2022年“创客广东”生物医药专题赛圆满落幕

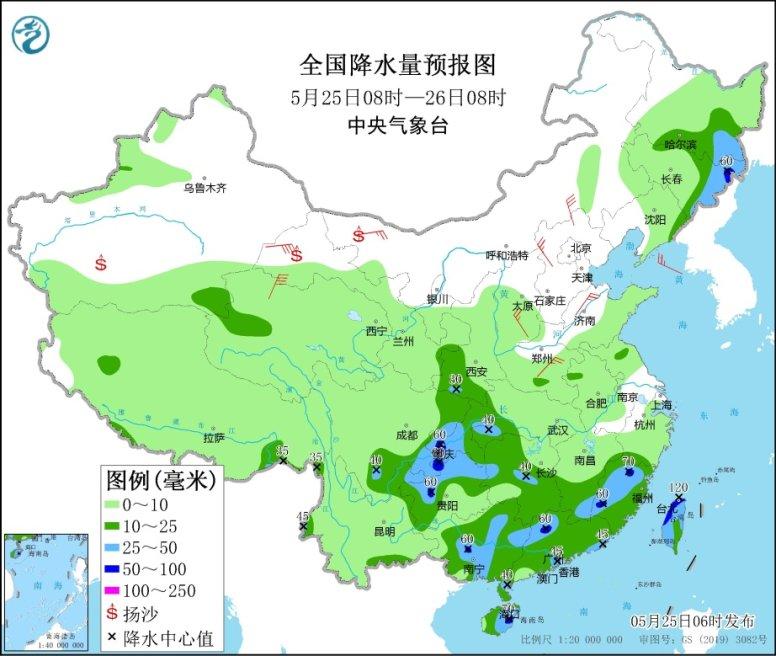

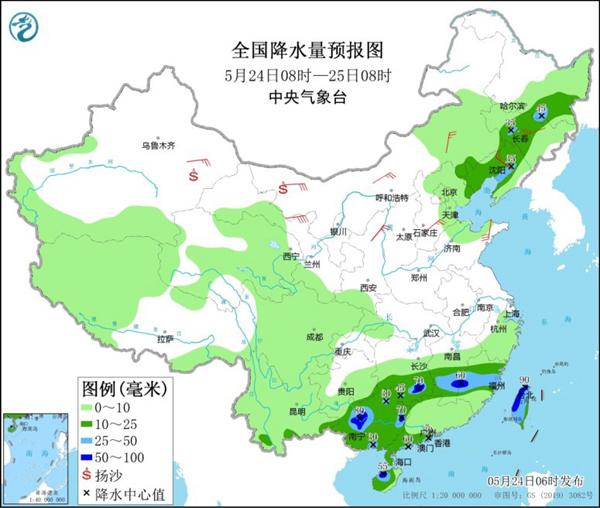

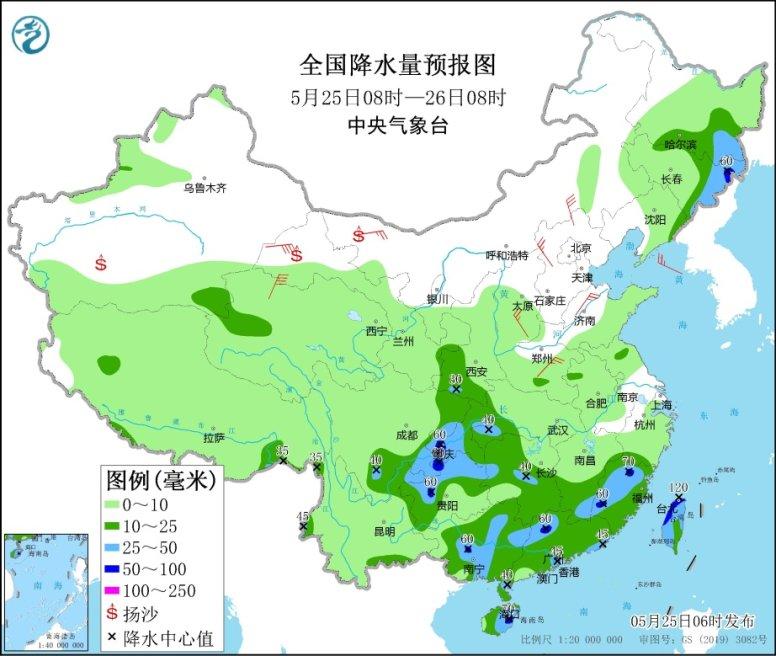

南方频繁阴雨持续至月底 北方大范围降温

南方频繁阴雨持续至月底 北方大范围降温

东北黄淮等地有强对流天气 江南华南及贵州等地多降雨

东北黄淮等地有强对流天气 江南华南及贵州等地多降雨

《只此青绿》被抄袭 舞蹈作品维权难在哪里?

《只此青绿》被抄袭 舞蹈作品维权难在哪里?

Copyright © 2015-2022 南方时尚网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com